土地探しというか土地選びのお話③

先日から、これから土地から家づくりを考えてる方と

お会いした時のお話をしています。

昨日は、敷地の奥に気を取られていたら。。

実は、道路との高低差の対処が必要だった。

そんなお話でした。

今日は、違うお話をと思っていたのですが、

もう少し詳しく知りたいとの問い合わせを

いただいたので、補足でお話しておきます。

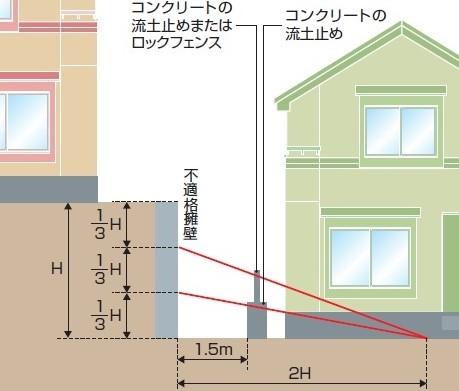

一つ目は、敷地奥の隣との高低差のお話。

お隣さんとの高低差といっても、どちらが

高いのかで対処が異なります。

今回のように、お隣さんが自分の敷地より高い場合。

こちらで擁壁等をつくって、隣家の土を止める。

できないことはないかもしれませんが、

お隣のために土留めするのもどうかなと。

しかも、斜面の下端が敷地境界だとすると、

お隣さんの敷地内で、土留めが必要になるので、

そもそも難しい話になります。

なので。

その場合は、お隣さんが万一崩れてきたことを

想定して、その土砂が流れてくることを防ぐため、

「流土止」というものが必要です。

擁壁だと、お隣さんの敷地の高さまで必要ですが、

流土止だと、もっと低く設定できます。

(難しい計算式があります)

流土止は、鉄筋コンクリートの土留めであればよく、

細かな仕様は決まっていません。

ただ役割を考えると、擁壁相応な造りにしておく方が

よいかなと思います。

逆に、お隣さんが低い場合はどうか。

その場合は、自分の土地が崩れていかないよう、

敷地内に、擁壁をつくることになります。

しっかりとした擁壁にしておかないと、

後で困りますので、申請時に使うような仕様の

擁壁にすることがオススメです。

ちなみに。

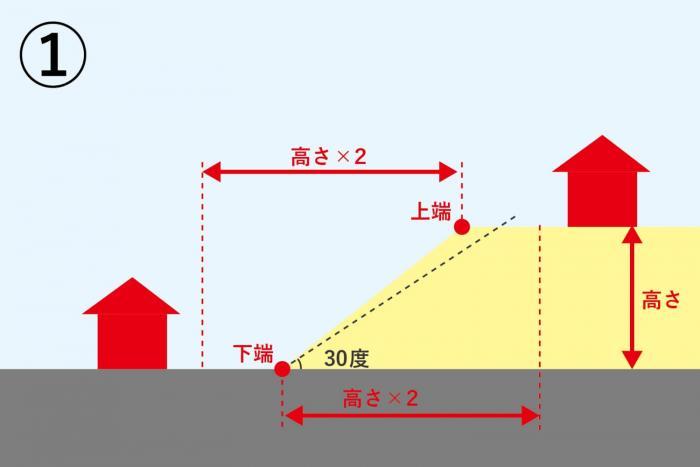

崖条例では、擁壁をつくる以外の選択肢として、

30°勾配の斜面にすれば、擁壁はなくてもよい

という内容があるんです。

だったら、その方がいいんじゃない?って

思うかもしれませんが、二つ注意点があります。

一つは、斜面になるので、その分、敷地を有効に

使えなくなります。

敷地に余裕があればいいのですが、そうでもなければ

擁壁も視野に入れた方がよいでしょうね。

もう一つは、隣地側に対して斜面を残すとなると、

斜面を伝って流れていく雨水の排水をどうするか、

流れていく土をどうするのか。

その辺も考えておかないと、お隣さんから何か

言われても後からの対処が難しいので。。

特に、雨水を対処するのであれば、どこかで

ポンプを使ったりしないといけないので、

現実的には難しいです。

道路側の高低差のお話は明日に続きます。